この記事は、上のような悩みを持っている人に向けて書かれています。

では記事の詳細に入る前に、まずは軽く僕の自己紹介をさせてください。

- 小論文を独学で習得

- 小論文を使って大学に合格

- 小論文の書き方を教える当ブログを作成

- 昇格試験論文のサポートをこなした経験あり→小論文代行サービス

- 某省庁のエントリーシートの代行をこなした経験あり→小論文代行サービス

- 論文関連のYoutube動画を作成↓

独学の体験談を詳しく知りたい方は、以下のページを参照してください。

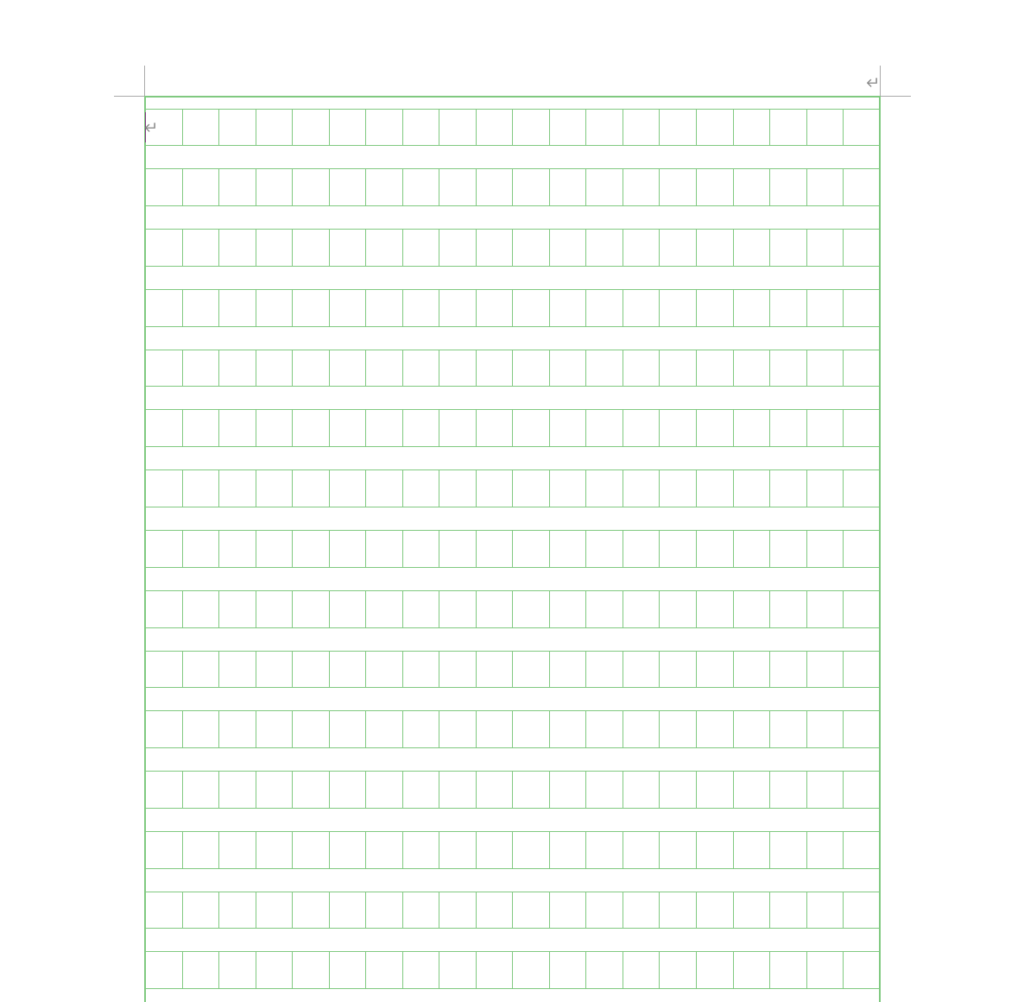

小論文を書くときには、いろんな提出形式が考えられます。

例えば、以下のような感じですね。

横書き原稿用紙

縦書き原稿用紙

横線だけがある用紙

今回の記事では、「横書き原稿用紙」に焦点を当てて注意点を解説していきます。

難しい言葉は使わないですし、簡単に理解できるレベルのものなので、お気軽にご覧ください。

【プロが解説】小論文を「横書き」原稿用紙で書く時の注意点は5つ!

結論から言うと、横書き原稿用紙で小論文を書く時の注意点は以下5つです。

- かぎかっこ(「」)は1マス使う

- かぎかっこを使うパターンは2つ

- 読点(、)と句点(。)は1マス使う

- かぎかっこ内の文末に句点はつけない

- 行の最初にかぎかっこの後ろ(」)・読点(、)・句点(。)が来ないようにする

この5つさえ覚えておけば、横書きの原稿用紙で書く際に大きなミスはしないはずです。

では、それぞれ解説していきます。

かぎかっこ(「」)は1マス使う

かぎかっこ(「」)は1マス使うという認識が一般的ですので、かぎかっこは1マス使って書きましょう。

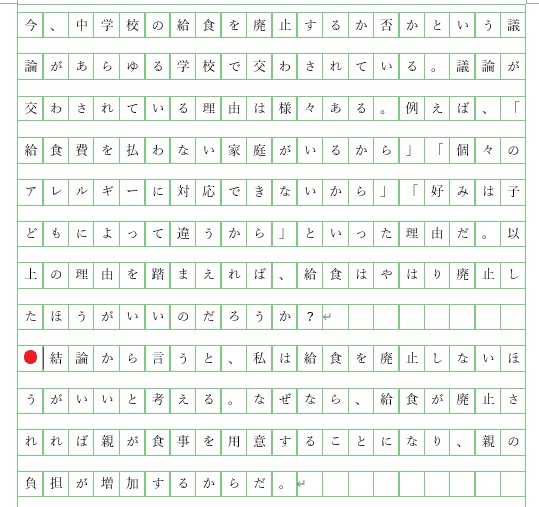

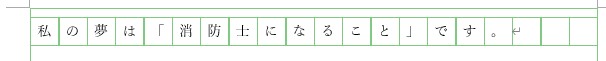

具体的にには、以下のように書けばOKです。

強調したい箇所に使用するケース

話し言葉に使用するケース

かぎかっこを使うパターンは2つ

上の例で示したように、かぎかっこを使うのは以下2つのケースのみです。

- ある言葉を強調したい時→絶対に必要というわけじゃない

- 話し言葉を書く時→絶対に必要

強調したい言葉を書く時にかぎかっこを使うのですが、これは絶対に必要というわけではありません。

なぜなら、「強調したい部分はかぎかっこで書かなきゃいけない」というルールは無いからです。

ただ、かぎかっこを使用したほうが強調されている箇所が明確になりわかりやすいので、特にこだわりが無ければ、強調したい部分はかぎかっこを使用したほうがいいかなと思います。

では実際に、かぎかっこを使用するケースと使用しないケースを見比べてみましょう。

強調したい箇所に使用するケース

強調したい箇所に使用しないケース

どちらでも意味は通じますが、かぎかっこがある方が主張が強調されていて分かりやすいです。

ただ、繰り返しになりますが明確なルールがあるわけじゃないので、あなたがしっくり来る方で書いてください。

しかし、話し言葉は必ずかぎかっこを使ってください。

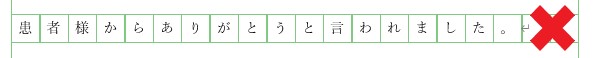

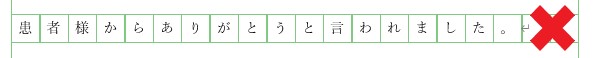

つまり、以下のような記述はNGということです。

話し言葉にかぎかっこを使わないのはNG

意味は通じますけど、やはり「ありがとう」とした方がパッと見でわかりやすいですよね。

話し言葉にかぎかっこを使うのは一般的なルールとしても認識されていますので、必ずかぎかっこを使うようにしましょう。

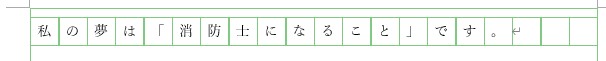

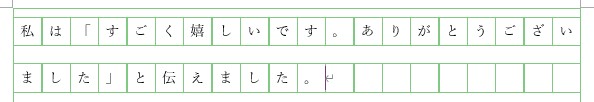

かぎかっこ内の文末に句点はつけない

話し言葉にかぎかっこをつけるという主張に加えて、「かぎかっこ内の文末に句点(。)はつけない」という主張も覚えておきましょう。

なぜかと言うと、見た目が悪いからですね。

また、一般的なルールとしても、かぎかっこ内の文末に句点(。)はつけないと認識されています。

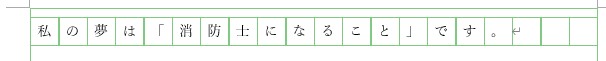

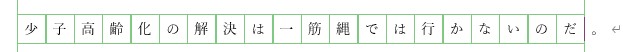

具体的には、以下のように書けばOKです。

かぎかっこ内の文末に句点(。)はつけない

注意してほしいのは、かぎかっこ内だとしても、文の途中であれば句点は使ってもOKということです。

NGなのは文末だけなので、お間違えのないようにお願いします。

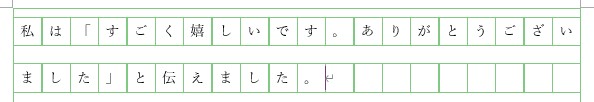

読点(、)と句点(。)は1マス使う

読点(、)と句点(。)は1マス使うのが一般的です。

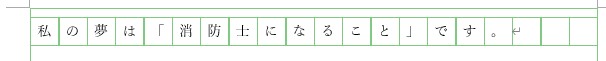

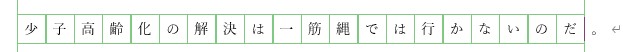

例としては、以下のように使用すればOKです。

読点(、)と句点(。)は1マス使う

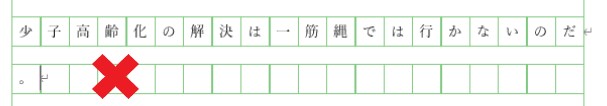

行の最初にかぎかっこの後ろ(」)・読点(、)・句点(。)が来ないようにする

行の最初は必ず数字や言葉で始めるのが一般的であり、行の最初にかぎかっこの後ろ(」)・読点(、)・句点(。)が来てはいけません。

なぜかと言うと、見た目が悪いからです。

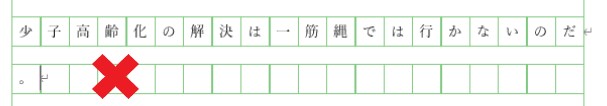

例えば、以下のような形はNGです。

行の最初に(」)を書くのはNG

行の最初に(。)を書くのはNG

ただ、文章がたまたま行の最後で終わってしまい、上の例のように行の最初に句点などが来てしまうこともありますよね。

その場合どうすればいいかと言うと、行の最後のマスの右(またはマスの中)に書けばOKです。

具体的には、以下のように書きます。

行の最後のマスの右(またはマスの中)に書けばOK

※手書きの場合は、行の最後のマスの中に入れちゃってください。この例で使っているWordでは仕様上マスの中に入らなかったので、マスの横に書いています。

小論文を「横書き」原稿用紙で書く時の細かい疑問集

ここまで、小論文を「横書き」原稿用紙で書く時の注意点を5つご紹介しました。

基本的にはその5つを覚えてもらえればOKです。

ただ、他にも気になる細かい疑問点がありますので、思いつく限り記載しておきます。

話が変わる時は行を変えて、さらに1マス空けたほうがいい?

結論から言うと、話が変わる時は行を変えて、さらに1マス空けたほうが無難です。

例えば、以下のような感じです。

行を変えてさらに1マス空けたことによって、読みやすくなっていますよね。

ただこの手法を用いることで書ける文字数が減少するというデメリットもあります。

したがって、名一杯書きたい人は使用しなくてもいい手法です。

余裕があれば使ってください。

かぎかっこ(「」)と二重かぎかっこ(『』)の使い分けはどうすればいい?

かぎかっこ(「」)と二重かぎかっこ(『』)の使い分けは、以下のように定義されています。

- かぎかっこ→強調する時・話し言葉を書く時

- 二重かぎかっこ→かぎかっこの中でさらにかぎかっこを使う時・作品名を記載する時

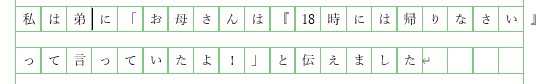

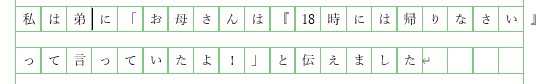

「かぎかっこの中でさらにかぎかっこを使う」とは、以下のようなイメージです。

かぎかっこの中でさらにかぎかっこを使う

特殊なケースなので、そこまで意識しなくていいかなと思います。

また、作品名には二重かぎかっこを使うとされていますが、正直に言えば、小論文の採点でそこまで細かくは見られていません。

以上のことから、「二重かぎかっこの使用方法は軽く押さえておく」くらいの感覚で大丈夫です。

何文字埋めればいい?

「何文字埋めればいいのか?」という疑問はよく聞かれる質問だと思うのですが、僕の答えは決まりきっています。

答えは、制限文字数に近ければ近いほどいいです。

なぜなら、制限文字数に近ければ近いほど、真面目に取り組んでいる姿勢を伝えられるからです。

この理由は、採点者側に立って考えれば必ず理解できます。

例えば制限文字数が800字(原稿用紙2枚)の小論文なのに、300字で提出してきた人がいたらどう思いますか?

「こいつやる気ないんか」と思いますよね。

無駄に文字数を増やせばいいわけじゃありませんが、極力制限文字数に近づける努力はしてください。

どんな構成で書けばいいの?

いろんな注意点を知っても、そもそもの書き方がわからないと、小論文は書けませんよね。

ただ、小論文の書き方に関する解説は当記事の趣旨とズレてきますので、下に参考となる記事を載せておきます。

また、下に例文集も記載しておきますので、そちらも参考にしてください。

まとめ

今回は、以下5つの注意点について解説しました。

- かぎかっこ(「」)は1マス使う

- かぎかっこを使うパターンは2つ

- 読点(、)と句点(。)は1マス使う

- かぎかっこ内の文末に句点はつけない

- 行の最初にかぎかっこの後ろ(」)・読点(、)・句点(。)が来ないようにする

他にもいろいろ書きましたが、まずはこの5つだけ覚えれば大丈夫です。

最後に本質的な話をしておくと、「読む人の気持ちを想像して文章を書くことが一番重要」ということを忘れないようにしてください。

どんなルールも、「読みやすさを追求したこと」で生まれています。

この本質を押さえておけば、仮に細かいルールを忘れてしまったとしても、読み手に優しい文章は書けるはずです。

では、小論文の作成頑張ってください!